Si chiama «Mirt» l'approccio che, attraverso l'attività fisica, ristabilisce (in parte) la plasticità del cervello. Riabilitazione sempre più considerata, non esistendo al momento farmaci in grado di far regredire la malattia di Parkinson

Il decorso della malattia è progressivo: terapie ce ne sono, farmacologiche o chirurgiche, ma nulla che nel tempo riesca a far scomparire il Parkinson. Così, nel tentativo di far fronte alla degenerazione neuronale, s'è scoperto che anche l'attività fisica può giocare un ruolo importante. L'ultima conferma a riguardo è giunta da una metanalisi pubblicata a marzo sulla rivista Nature Reviews Neurology, che ha evidenziato come, a fronte di una pratica di intensità modesta ma costante, i benefici possono persistere fino a un anno dopo la fine del trattamento. Detto ciò, il programma di allenamento deve essere personalizzato e validato sul piano scientifico. Il primo a riuscire in questa opera è stato Giuseppe Frazzitta, direttore del dipartimento di riabilitazione dell’Ospedale Moriggia Pelascini di Gravedona, in provincia di Como.

Parkinson: fra i possibili segni anche le cadute

«MIRT»: DI COSA SI TRATTA?

Il protocollo, oltre al classico approccio frontale con i fisioterapisti, prevede l’utilizzo di device come il tapis roulant, della realtà virtuale (si fanno passeggiare i malati circondati da viali alberati, spiagge, sentieri di montagna) e degli stimoli esterni (visivi e uditivi). Dall'inglese, l'acronimo è «Mirt». Ovvero: trattamento di riabilitazione multidisciplinare intensivo. «Si tratta di un protocollo personalizzato che prevede trenta giorni di ricovero, durante il quale ci si sottopone a sedute di movimento aerobico dalle tre alle cinque ore al giorno, dal lunedì al sabato - afferma l'esperto -. Senza compiere fatica, si lavora per migliorare l’autonomia nella vita quotidiana ed educare il paziente alla malattia». Spiega lo specialista, che col suo gruppo ha finora preso in carico poco più di 1.500 pazienti: «Assistiamo a un miglioramento clinico dei pazienti, che diventano più autonomi: hanno sintomi meno intensi e quindi una qualità di vita migliore. Questo ci fa ipotizzare che il metodo abbia un effetto neuroprotettivo che rallenta la progressione delle problematiche motorie». Al termine del ricovero, il paziente torna a casa, con un programma individualizzato per eseguire, da solo, gli esercizi. I pazienti vengono poi rivisti ogni sei mesi e sottoposti a test di valutazione, per analizzare gli effetti della riabilitazione. Un eventuale secondo ricovero viene valutato a partire da un anno e mezzo dopo la prima dimissione.

BENEFICI FINO A DUE ANNI NEI PAZIENTI PIU' GRAVI

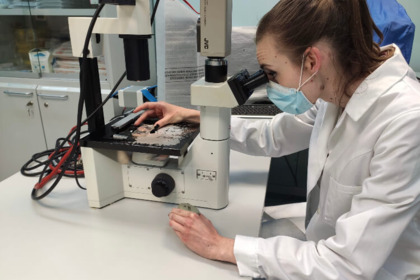

Il sillogismo è il seguente: se l’aumento del dosaggio farmacologico non migliora la situazione del malato, applicando fin dall’inizio il programma «Mirt» si sta meglio e si assumono meno medicine. La validazione del metodo è giunta al termine di un primo studio, i cui risultati sono stati pubblicati sulla rivista Neurorehabilitation and Neural repair, che ha valutato l'esito della procedura applicata su quaranta pazienti in stadio intermedio di malattia, seguiti per due anni e sottoposti al trattamento. Risultato? Sintomi più contenuti e dose di levodopa (il farmaco più usato per tenere sotto controllo i tremori tipici della malattia) ridotta: fino a 140 milligrammi al giorno, rispetto ai 350 assunti dai pazienti inseriti nel gruppo di controllo. Un effetto di non poco conto, che secondo Frazzitta sarebbe dovuto «a una sorta di ricrescita neuronale, che nei diversi test condotti su modello animale ha dato risultati eccezionali. Ma i benefici, come abbiamo visto, sono incoraggianti anche nell'uomo».

«Permette questo tango?». Il Parkinson si combatte anche così

IL PARKINSON NON E' UNA MALATTIA DELL'ANZIANO

I benefici sono stati confermati nei pazienti con una malattia in fase intermedia fino a un anno dopo il trattamento, in quelli gravi anche ventiquattro mesi più tardi. A essere osservate sono state persone di età compresa tra i 28 e gli 89 anni, con situazioni complesse. Molti di loro, oltre ai movimenti involontari, presentavano infatti disturbi dell'equilibrio, della postura e il cosiddetto «freezing»: ovvero la «sindrome dei piedi incollati». Come tale si definisce la tendenza a non muovere più le gambe, in quanto incapaci di rispondere agli stimoli centrali. Una conseguenza indotta anche dall’uso cronico degli agonisti della dopamina, nella terapia farmacologica. Nel tempo, come dimostrato in uno studio pubblicato nel 2015 sul Journal of Clinical Movement Disorders, anche la qualità del sonno dei pazienti trattati trae giovamento dal «Mirt». Il Parkinson, chiosa Frazzitta, «non è una malattia dell'anziano, ma spesso colpisce persone di 45-50 anni: nel pieno dell'attività lavorativa». Ecco perché quest'approccio, di fronte a una prospettiva di vita lunga potenzialmente anche diversi decenni, è considerato più promettente rispetto alla terapia farmacologica.

Fonti

Fabio Di Todaro

Giornalista professionista, lavora come redattore per la Fondazione Umberto Veronesi dal 2013. Laureato all’Università Statale di Milano in scienze biologiche, con indirizzo biologia della nutrizione, è in possesso di un master in giornalismo a stampa, radiotelevisivo e multimediale (Università Cattolica). Messe alle spalle alcune esperienze radiotelevisive, attualmente collabora anche con diverse testate nazionali ed è membro dell'Unione Giornalisti Italiani Scientifici (Ugis).