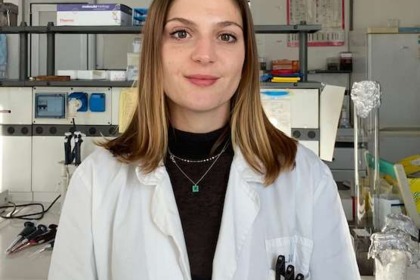

Studiare l’infiammazione dovuta dal microbiota alterato per trovare nuove strategie terapeutiche contro il cancro al colon retto. La ricerca di Paola Cuomo

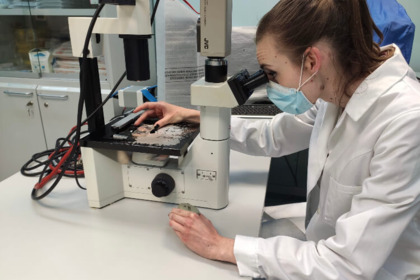

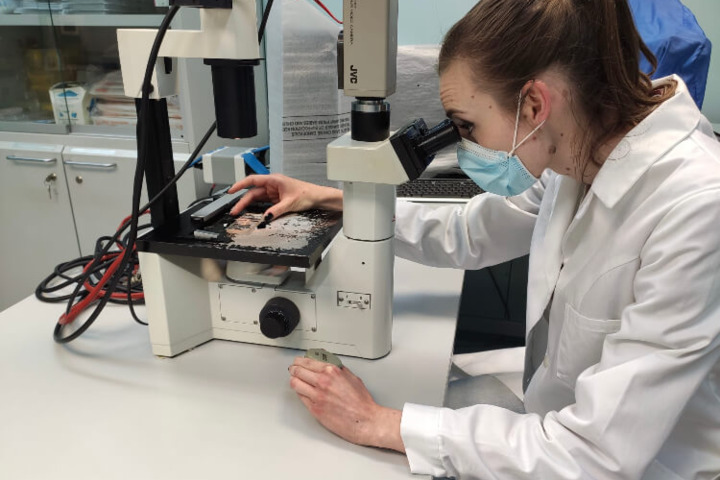

Una dieta sbilanciata, una comunità microbica intestinale alterata e un sistema immunitario infiammato. È in questo equilibrio fragile che si inserisce il lavoro di Paola Cuomo, ricercatrice presso il Laboratorio di Immunologia dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e vincitrice di un finanziamento di Fondazione Umberto Veronesi. La sua ricerca indaga il ruolo di alcuni recettori immunitari, chiamati recettori per i peptidi formilati, nell’interazione tra disbiosi intestinale e sviluppo del cancro al colon-retto. L’obiettivo? Trovare nuove strategie terapeutiche che passano anche dalla tavola.

Paola, cosa c’entra il microbiota con il sistema immunitario e il cancro al colon retto?

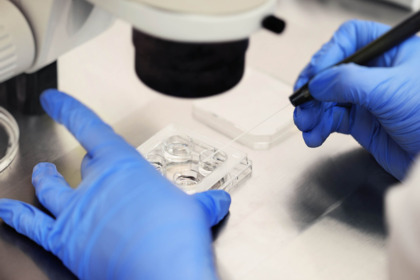

I batteri intestinali rilasciano diverse molecole e alcune di queste, chiamate peptidi formilati, vengono riconosciuti da specifici recettori presenti su diverse cellule del sistema immunitario. In condizioni di equilibrio, questi peptidi contribuiscono a preservare l’integrità della barriera intestinale, mentre in condizioni di disbiosi, partecipano alla cronicizzazione dell’infiammazione, danneggiando ulteriormente la barriera intestinale e facilitando lo sviluppo del cancro al colon retto. Il mio progetto si concentra sullo studiare i recettori per i peptidi formilati e il loro ruolo nell'equilibrio tra infiammazione e tolleranza immunitaria, con l'obiettivo di scoprire nuove opportunità terapeutiche per la prevenzione e il trattamento del cancro al colon-retto associato a disbiosi alimentare.

Perché concentrarsi su questi recettori?

Nonostante il legame tra infiammazione cronica, disbiosi e cancro sia ben noto, poco si conosce circa il ruolo dei recettori per i peptidi formilati e, nello specifico FPR2, nel modulare l'infiammazione e i processi metabolici delle cellule epiteliali intestinali nel contesto del cancro al colon-retto. La domanda che mi guida è: come l'attivazione di FPR2, in risposta alla disbiosi alimentare, può influire sull’infiammazione e l’attività metabolica delle cellule epiteliali intestinali, favorendo la trasformazione verso il tumore?

Comprendere meglio questi meccanismi potrebbe aprire la strada allo sviluppo di terapie farmacologiche sinergiche, mirate a ripristinare un corretto equilibrio tra microbiota, sistema immunitario e metabolismo cellulare, riducendo così il rischio di cancro al colon-retto o migliorando le possibilità di trattamento.

Da dove nasce l’idea del tuo progetto?

Durante il mio dottorato ho studiato i segnali intracellulari che regolano i processi infiammatori, in risposta all’infezione da Helicobacter pylori, un noto fattore di rischio per il cancro gastrointestinale. Questo mi ha permesso di esplorare la complessità delle interazioni tra l’infiammazione cronica e cancro, stimolando la mia curiosità su questo argomento. Inoltre, la scelta di concentrarmi sul cancro al colon-retto nasce dal mio ulteriore interesse nei confronti del microbiota intestinale e di come esso possa interagire con il sistema immunitario nella regolazione dell’infiammazione.

Quando hai capito che questa sarebbe stata la tua strada?

Non c’è stato un momento preciso, ma piuttosto una consapevolezza graduale. Fin da bambina, quando mi veniva chiesto cosa avrei voluto fare da grande, la mia risposta era sempre “il medico”. Aiutare le persone, alleviare le sofferenze, è sempre stato il mio desiderio. Con il tempo e con gli studi, ho capito che, come ricercatrice, avrei potuto contribuire ancora di più al benessere delle persone, non solo cercando di curare le malattie, ma cercando di comprenderne a fondo i meccanismi. È stato così che la scienza è diventata la mia casa.

Parliamo un attimo del lato personale: se dovessi incorniciare un momento della tua carriera, quale sarebbe?

Senza dubbio, la vincita della borsa di ricerca di Fondazione Veronesi. È arrivata in un momento delicato, in cui avevo bisogno di conferme. È stato un punto di svolta importante in un momento particolare della mia vita personale e professionale, che mi ha dato una forte spinta e una maggiore fiducia nelle mie capacità.

Cosa ti piace di più della ricerca?

Per me è la ricerca è ‘vita’, perché è il motore che spinge l'evoluzione della nostra conoscenza e, di riflesso, il nostro miglioramento come individui e società. Personalmente, amo dovermi mettere in gioco ogni giorno, la continua sfida che comporta esplorare ciò che ancora non è completamente noto e il piacere di trovare soluzioni a domande complesse. Per me la ricerca è una forma di apprendimento continuo che stimola la curiosità e la creatività. Nel mio futuro, non posso che immaginare di fare la ricercatrice con la stessa passione e dedizione di ora nel perseguire i miei obiettivi.

Per te fare ricerca è un lavoro?

Non vedo la ricerca come un "lavoro" nel senso tradizionale del termine, ma come una vera e propria passione e missione. È un impegno che va oltre la routine giornaliera; è qualcosa che ti spinge a cercare risposte, a dare un contributo significativo alla società, a migliorare il mondo in cui viviamo. Quindi, quando me lo chiedono, di solito rispondo che faccio ricerca, ma anche che vivo per la ricerca, per il piacere di scoprire e migliorare me e, nei limiti del possibile, la nostra qualità di vita.

Da chi prendi ispirazione nella vita?

Mia nonna, una donna incredibilmente forte e saggia, che con la sua vita semplice mi ha trasmesso valori profondi. La sua forza d'animo e la sua capacità di affrontare le difficoltà con dignità e senza mai abbattersi sono state per me un esempio quotidiano. Mi ha insegnato l'importanza di non arrendersi mai e di seguire sempre ciò in cui si crede, indipendentemente dalle circostanze e di non dipendere mai da niente e nessuno per la propria realizzazione. Inoltre, mi ha sempre insegnato che la cultura è la chiave della libertà personale e collettiva. Senza di essa, non possiamo né comprendere appieno il mondo che ci circonda né contribuire a migliorarlo.

Cosa ti dà la motivazione a continuare a fare ricerca?

Al di là del piacere di aggiornarsi continuamente, ciò che mi spinge a fare ricerca è la volontà di contribuire a migliorare la vita delle persone, e, nello specifico, di coloro che si trovano ad affrontare malattie per le quali non esiste una vera e propria cura. La cosa di cui ho più paura è vedere qualcuno a cui tengo star male e non riuscire a fare nulla per migliorare la sua condizione. Questa paura nasce dal profondo desiderio di poter aiutare chi amo, e dal sentirsi impotente di fronte alla sofferenza degli altri. È una paura che, in un certo senso, è anche ciò che mi spinge a fare ricerca: trovare soluzioni, capire le malattie e le loro cause, per poter alleviare le sofferenze.

Per me, questo è il senso profondo che mi dà la carica per affrontare le mie giornate lavorative.

Fuori dal laboratorio, chi è Paola?

Mi piace molto danzare, soprattutto danza classica, una passione che mi accompagna fin da piccola. La danza rappresenta per me un modo per esprimere emozioni e liberare la mente. Oltre alla danza, mi piace molto leggere, esplorare nuovi mondi attraverso i libri. Un altro mio grande interesse è lavorare a maglia: creare amigurumi da regalare a chi mi è caro. È un modo per rilassarmi e dare forma a qualcosa di unico e personale.

Secondo te, la scienza comunica male?

Non sempre male, ma spesso tardi o in modo poco accessibile. La pandemia ha fatto capire l’importanza della scienza, ma anche i suoi limiti comunicativi. Bisogna fare di più per avvicinare le persone, per spiegare che la scienza è fatta da esseri umani e riguarda la loro vita quotidiana, in modo da poter coinvolgere anche le istituzioni. Vorrei infatti incontrare Alberto Angela, per capire come riesce a rendere la scienza affascinante per tutti.

Cosa vorresti dire alle persone che scelgono di donare per finanziare la ricerca scientifica?

Donare a sostegno della ricerca scientifica è un atto di estremo altruismo che non solo aiuta a finanziare progetti fondamentali, ma contribuisce anche a dare speranza e a migliorare la vita delle persone. Ogni contributo, grande o piccolo, permette un passo in avanti nella ricerca che può fare la differenza per molte persone. Grazie, quindi, di cuore, a chi decide di donare alla ricerca e credere nel nostro lavoro. Senza il vostro sostegno, il nostro impegno rischierebbe di rimanere limitato. Grazie perché ci permettete di continuare a lavorare con passione fornendoci non solo i mezzi economici, ma soprattutto perché rappresentate una fonte di motivazione e speranza che ci spinge a fare sempre meglio.