Le Car-t sono le terapie cellulari più all'avanguardia nel trattamento di alcuni tumori del sangue. Prelevate dal malato e modificate in laboratorio, la ricerca sta tendando di produrle da donatori sani

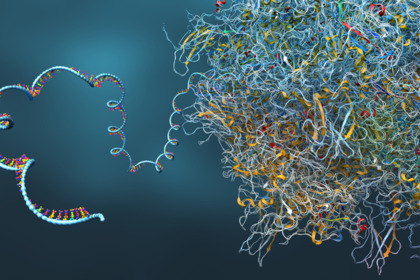

La terapia CAR-T (Chimeric Antigen Receptor T-Cell) è un tipo di terapia immunologica che viene utilizzata nel trattamento della leucemia linfoblastica acuta, e consiste nella modifica delle cellule T del paziente. Le cellule T vengono prelevate dal sangue e modificate in laboratorio, aggiungendo un recettore artificiale chiamato "dominio chimerico di antigene" (CAR): le CAR-T vengono poi reinfuse nel paziente, dove possono agire contro il tumore. Le CAR-T sono un trattamento innovativo e altamente specifico per la leucemia linfoblastica acuta, che può portare a remissioni complete e durature. La loro efficacia può essere però ridotta a causa di un numero di cellule T insufficiente nel paziente – a causa dei prolungati cicli di chemioterapia.

Alessio Ottaviani è ricercatore presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma: lo scopo della sua ricerca è di confrontare il profilo delle cellule CAR-T derivate dai pazienti con quelle ottenute da donatori sani. Il suo progetto sarà sostenuto per il 2023 da una borsa di ricerca di Fondazione Umberto Veronesi nell’ambito del progetto Gold for Kids.

Alessio, come nasce l'idea del vostro lavoro?

«Nasce dal desiderio di implementare il protocollo di terapia CAR-T, in modo che ne possano beneficiare tutti i pazienti in età pediatrica e giovani adulti affetti da leucemia a cellule B, anche quelli che oggi non sono eleggibili al trattamento a causa del loro stato clinico».

Perché avete scelto di orientarvi su questa linea di ricerca?

«L’idea nasce dal Prof. Franco Locatelli, Direttore del Dipartimento di Oncoematologia e Terapia Genica e Cellulare dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Il professore ha promosso la genesi di un centro unico nel suo genere, in cui si sviluppassero nuove terapie nell’ambito della ricerca traslazionale e si attuasse la produzione del prodotto CAR-T in strutture autorizzate dalle agenzie regolatorie».

Quali sono gli aspetti le vostre domande?

«Ci chiediamo se l’utilizzo di cellule T a partire da donatori sani abbia un profilo di efficienza e sicurezza comparabile al quello che prevede l’impiego di cellule del paziente stesso».

Come intendete portare avanti il vostro progetto quest’anno?

«Analizzeremo i campioni raccolti dai pazienti che hanno aderito al trial clinico attivo presso il Dipartimento di Oncoematologia e Terapia Genica e Cellulare. Le cellule CAR-T infuse nei pazienti verranno caratterizzate per il loro profilo di sicurezza, ossia la capacità di indurre la sindrome da rilascio di citochine (molecole che svolgono un ruolo importante nella regolazione delle risposte immunitarie e infiammatorie - N.d.R.) e per la loro efficacia nei confronti della leucemia. Gli esperimenti si baseranno sull’utilizzo di tecniche di citofluorimetria e di analisi genetica tramite tecnologia Nanostring, per definirne i profili di espressione genica».

Quali prospettive applicative apre, anche a lungo termine, per la salute umana?

«Se questo tipo di approccio risultasse essere sicuro ed efficace per i pazienti, aprirebbe la possibilità di preparare e conservare le cellule CAR-T da donatori sani, senza ricorrere alle cellule del paziente stesso».

Sei mai stato all’estero per un’esperienza di ricerca?

«Sì, ho trascorso un anno ad Aarhus in Danimarca, presso il laboratorio di Genetica e Biologia Molecolare della Prof.ssa Birgitta Knudsen. Lì ho svolto parte del mio tirocinio della laurea magistrale».

Cosa ti ha spinto ad andare?

«La voglia di cambiare e di vedere nuove realtà. Per questo ho scelto un Paese completamente diverso dall’Italia. Inoltre ero curioso di scoprire come venisse fatta la ricerca all’estero».

Cosa ti ha lasciato questa esperienza?

«È stata un’esperienza bellissima e molto formativa, tanto che ho prolungato il mio soggiorno richiedendo una borsa di studio in Danimarca. Mi ha lasciato sicuramente la voglia di viaggiare, non solo per interesse personale, ma anche per lavoro. Vedere come si gestisce la ricerca all’estero è stato molto interessante. Inoltre questo tipo di esperienze aprono la mente e insegnano che le cose possono essere fatte in modi diversi, ma ugualmente validi. Questo è uno dei bagagli più importanti per un ricercatore».

Ti è mancata l’Italia?

«Sì, alla fine dell’anno un po’ mi è mancata. In particolare ho sentito la mancanza della convivialità e della voglia di relazionarsi gli uni con gli altri. Mi sono mancati anche il cibo e gli odori legati a esso. Passeggiare per le strade e non sentire l’odore del pane, di un dolce o semplicemente di un piatto cucinato dal proprio vicino era molto strano».

Hai qualche episodio particolare che ti è capitato durante il tuo lavoro?

«Un episodio che ricordo con molto affetto è legato al mio tirocinio all’estero. Un giorno, dopo aver commesso un errore durante un esperimento, andai dal mio capo per informarla che l’esperimento sarebbe stato da ripetere. Ero un po’ agitato dal doverle dare questa notizia ed ero pronto a prendermi un bel rimprovero. Presi coraggio e le dissi che non avrebbe avuto i risultati nei tempi previsti. Lei mi guardò e mi disse: “Alessio, lo sai cosa succede tutte le mattine quando arriviamo al lavoro e tiriamo fuori le nostre mani dalle tasche?”. E con un gran sorriso continuò: “Errori”. Questa fu una delle lezioni più importanti che ho imparato da studente».

Ricordi il momento in cui hai capito di voler fare questo lavoro?

«Durante l’ultimo anno delle superiori avevo preso in considerazioni diverse opzioni universitarie, tra cui architettura e giurisprudenza. Dopo molte riflessioni ho deciso di scegliere la materia che più mi piaceva, cioè biologia. All’inizio non ero molto convinto della mia scelta, ero quasi tentato di lasciar perdere. Poi durante il tirocinio ho “toccato con mano” il bancone da laboratorio e me ne sono innamorato. Ho scoperto la ricerca e non l’ho più lasciata».

C’è un momento della tua vita professionale che vorresti incorniciare?

«Quando ho vinto un progetto di ricerca come giovane ricercatore: è stata una gran soddisfazione. Era ovviamente un lavoro di squadra, ma vedere finanziata una propria idea e seguirla passo dopo passo è stato un viaggio emozionante».

E uno da dimenticare?

«Non ho nulla che vorrei dimenticare, perché anche le brutte esperienze aiutano a formarci».

Dove ti vedi fra dieci anni?

«Nei miei sogni mi vedo Principal Investigator in un laboratorio tutto mio, ma so che la strada è ancora lunga e in salita».

Cosa ti piace di più della ricerca?

«Che non ci sono mai due giorni uguali in laboratorio. È un ambiente dinamico e imprevedibile: ogni giorno impariamo qualcosa del modello che stiamo studiando o della terapia che stiamo sviluppando. È una scoperta continua».

E cosa invece eviteresti volentieri?

«La preoccupazione di dover cercare sempre uno stipendio, un contratto o una buona posizione. Talvolta capita di non aver neppure iniziato una borsa di studio che già ci si deve attivare per cercarne un’altra, in modo da non restare senza lavoro. Eviterei volentieri anche il continuo paragone con i miei colleghi degli altri Paesi europei, in cui la professione del ricercatore è ambita, prestigiosa e adeguatamente remunerata».

Se ti dico scienza e ricerca, cosa ti viene in mente?

«Speranza».

C’è una figura che ti ha ispirato nella tua vita professionale?

«Sicuramente la mia amica e collega Cinzia Tesauro, ricercatrice ad Aarhus in Danimarca. È stata la mia tutor durante il mio primo tirocinio e mi ha fatto innamorare della ricerca. Mi ha insegnato come lavorare al bancone, come ragionare per sviluppare un progetto e mi ha spinto ad andare all’estero. Da lei ho imparato che la ricerca ha i suoi tempi: ci sono momenti in cui bisogna lavorare al bancone, altri in cui è opportuno studiare la letteratura scientifica e altri ancora in cui bisogna semplicemente fermarsi per analizzare tutto quello che è stato fatto e decidere come procedere. Mi ha anche insegnato che è ugualmente importante ricaricare le batterie, dedicarsi un po’ se a stessi e coltivare le nostre passioni. A lei devo molto e non la ringrazierò mai abbastanza».

Cosa avresti fatto se non avessi fatto il ricercatore?

«Non riesco a immaginarmi in un ruolo diverso. Nonostante tutte le difficoltà, che sono tantissime, per me rimane il lavoro più bello».

In cosa, secondo te, può migliorare la comunità scientifica?

«Sarebbe necessario avere una maggiore condivisione dei dati e delle procedure che ci hanno permesso di ottenerli: a volte siamo un po’ troppo gelosi dei nostri successi».

E in che modo potrebbe essere aiutato il lavoro di chi fa scienza?

«L’aiuto maggiore e più importante è quello dello Stato, che dovrebbe valorizzare di più la figura del ricercatore».

Percepisci fiducia intorno alla figura del ricercatore?

«In Italia la figura del ricercatore non è minimamente riconosciuta da ogni punto di vista. Basti pensare che ogni volta che si compilano dei moduli, sotto la voce ‘professione’ non compare mai l’opzione ‘ricercatore’, quasi come se non esistessimo. È piuttosto svilente».

Cosa vorresti dire alle persone che scelgono di donare a sostegno della ricerca scientifica?

«Ovviamente non posso che dire GRAZIE. È solo per merito loro se io oggi posso continuare a fare ricerca. Le loro donazioni permettono a migliaia di ricercatori ogni anno di dare forma a un’idea che potrebbe migliorare le condizioni di vita di pazienti affetti da gravi patologie. Donare a sostegno della ricerca non è mai un gesto a fondo perduto, perché anche i fallimenti insegnano qualcosa che ci porta più vicini alla meta».

Sostieni la ricerca scientifica d'eccellenza e il progresso delle scienze. Dona ora.