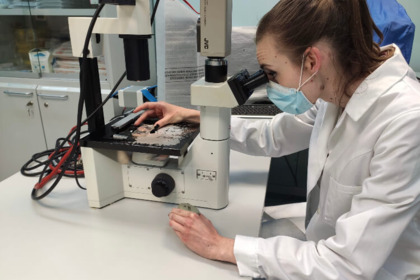

Mauro Cives è un oncologo e ricercatore all’Università di Bari: studia la genetica delle neoplasie neuroendocrine per capirne la biologia e sviluppare terapie mirate ed efficaci

La ricerca oncologica ha fatto passi da gigante negli ultimi decenni: fino a non molto tempo fa, ricevere una diagnosi di tumore voleva dire assenza di speranza, mentre oggi molti tumori sono superabili, soprattutto se presi nelle fasi iniziali grazie alla diagnosi precoce. Il tumore del pancreas è ancora uno di quelli più difficili da curare in via definitiva, soprattutto perché rimane asintomatico fino a fasi molto avanzate. Mauro Cives, 32 anni, medico oncologo di Bari, grazie a una borsa di ricerca per il 2016 della Fondazione Umberto Veronesi, sta studiando all’università del capoluogo pugliese proprio il tumore del pancreas, e in particolare uno specifico sottotipo: il tumore neuroendocrino, che costituisce il 3% delle neoplasie pancreatiche.

Mauro, parlaci della tua ricerca nei dettagli.

«Il mio obiettivo è caratterizzare la genetica dei tumori neuroendocrini del pancreas rispettivamente più piccoli e più grandi di 2 cm di diametro. Questa soglia, infatti, consente generalmente di distinguere tumori a buona e cattiva prognosi, tuttavia ancora non è chiaro perché: forse man mano che il tumore avanza e cresce si verificano anche specifiche mutazioni genetiche? Il riconoscimento delle caratteristiche genetiche sottostanti potrebbe essere un buon elemento per predire il comportamento clinico e quindi stabilire a priori la migliore pianificazione terapeutica per ogni tumore. Non è ancora chiaro infatti se la migliore terapia nei tumori più piccoli di 2 centimetri sia la chirurgia, associata a considerevoli rischi, o l’attiva osservazione clinica, associata al rischio di metastatizzazione».

Avete già qualche indicazione sui geni coinvolti nella progressione di questi tumori pancreatici?

«Studi recenti hanno dimostrato che un numero limitato di geni è responsabile della loro patogenesi, ed evidenze preliminari suggeriscono che tra le prime che compaiono ci sono quelle nel gene MEN1. La mia ricerca vuole valutare la quantità e tipologia di mutazioni geniche nei tumori di diametro inferiore e superiore ai 2 cm, e correlandole con l’aggressività della malattia. Ciò consentirà di chiarire se geni diversi vengono inattivati secondo una sequenza precisa durante la crescita del tumore e se la mutazione di particolari geni predice un comportamento più aggressivo della neoplasia».

Quali prospettive apre, anche a lungo termine, per le eventuali applicazioni alla pratica clinica?

«Consentirà una maggiore conoscenza dei meccanismi di progressione dei tumori neuroendocrini del pancreas e cosa ne determina il grado di aggressività. Questo sarà importante nel dibattito attualmente in corso tra gli oncologi: è meglio la chirurgia o la sorveglianza attiva per i tumori del pancreas più piccoli di due centimetri? La prima infatti è gravata da un elevato tasso di mortalità, la seconda dal rischio che piccole neoplasie possano aumentare di diametro. L’individuazione di profili genetici di aggressività tumorale potrà sicuramente catalizzare decisioni terapeutiche più appropriate».

Come molti colleghi, hai lavorato all’estero: cosa ti ha lasciato questa esperienza?

«Ho lavorato a Tampa, in Florida, negli Stati Uniti. È stata una delle esperienze umanamente e professionalmente più importanti della mia vita. Mi ha insegnato che ogni convinzione e ogni comportamento sono figli della cultura locale. Che non esiste una verità assoluta, e bisogna guardare gli eventi sempre da differenti prospettive. Inevitabilmente, è scattato il confronto con l’Italia e il dispiacere per le criticità che attanagliano nel nostro Paese il “sistema ricerca”. Pur eccellente per alcuni versi, necessita un’iniezione di libertà».

C’è un lato negativo della ricerca moderna?

«Il sistema attualmente alla base della progressione accademica si basa solo sul numero delle pubblicazioni scientifiche e sull’importanza della rivista dove si è pubblicato. Tutta questa ossessione per la pubblicazione può essere foriera di falsificazioni o approssimazioni a esclusivo fine carrieristico».

Perché hai scelto di intraprendere la strada della ricerca?

«Da bambino, quando l’Aids imperversava sulla scena mondiale, pensavo di voler salvare vite umane attraverso la ricerca. Poi la mia famiglia è stata direttamente toccata dal cancro, e ciò ha rafforzato in me la voglia di dedicarmi alla scienza medica in prima persona».

Quali sono i momenti bui del tuo lavoro?

«Purtroppo i giorni in cui perdi la tua partita contro il tumore, in clinica come in laboratorio».

Se ti dico scienza e ricerca, cosa ti viene in mente?

«Ulisse, colui che ha osato navigare in acque ignote per amore della conoscenza».

Cosa avresti fatto se non avessi fatto il ricercatore?

«Il musicista: sono diplomato in flauto traverso al conservatorio di Bari. Fino a qualche anno fa, suonavo in diverse orchestre, anche se ora il lavoro in corsia e in laboratorio occupa tutto il mio tempo».

Cosa dà un significato profondo alle tue giornate lavorative?

«Sono un medico oltre che un ricercatore. Da medico posso aiutare un paziente alla volta, ogni giorno. Da ricercatore, so che un giorno le mie ricerche avranno contribuito ad aiutare migliaia di persone».

Chiara Segré

Chiara Segré è biologa e dottore di ricerca in oncologia molecolare, con un master in giornalismo e comunicazione della scienza. Ha lavorato otto anni nella ricerca sul cancro e dal 2010 si occupa di divulgazione scientifica. Attualmente è Responsabile della Supervisione Scientifica della Fondazione Umberto Veronesi, oltre che scrittrice di libri per bambini e ragazzi.