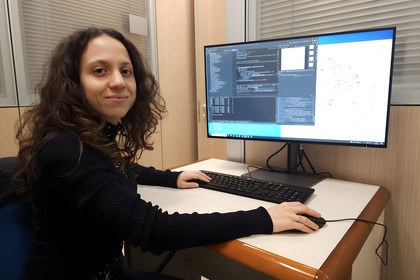

Il ricercatore Jacopo Di Gregorio studia il ruolo della proteina MUL1 come oncosoppressore nell’osteosarcoma con l’obiettivo di sviluppare nuove strategie terapeutiche per contrastare questo tumore pediatrico

L'osteosarcoma è un tumore insidioso nei bambini e negli adolescenti. Ancora non si conoscono cure efficaci in caso di metastasi: trovare nuove strategie terapeutiche è, quindi, fondamentale. Con questo in mente, Jacopo Di Gregorio, ricercatore del Università di L’Aquila e vincitore di un finanziamento di Fondazione Veronesi, sta studiando la proteina MUL1, un potenziale strumento nelle terapie oncologiche. La sua ricerca mira a scoprire se questa proteina, che in laboratorio si è già mostrata capace di influenzare negativamente la diffusione del tumore, e quindi la sua induzione possa aprire la strada per una strategia terapeutica contro le metastasi nell’osteosarcoma.

Jacopo, perché è interessante studiare MUL1?

Dati preliminari hanno mostrato come MUL1 influenzi alcuni processi cellulari noti nel processo metastatico dell’osteosarcoma. Per questo motivo abbiamo deciso di studiare a fondo questi meccanismi. Inoltre, nel contesto dell’osteosarcoma, il ruolo della proteina MUL1 e delle vie da essa regolate non è mai stato studiato. Il nostro gruppo di ricerca è quindi è il primo ad approfondire il ruolo della proteina MUL1 in questo ambito.

Cosa ti ha spinto a concentrarti su questa proteina?

Due motivi. Primo, perché trovare una cura per le metastasi dell’osteosarcoma è una necessità urgente. Secondo, perché le mia esperienze di lavoro passate mi hanno permesso di scoprire la via di segnalazione regolata da MUL1, quindi, applicarla al cancro è stato un passaggio naturale.

Quali sono gli aspetti che volete approfondire con il vostro lavoro?

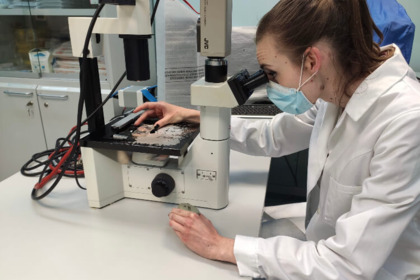

Intendiamo approfondire lo studio dei meccanismi molecolari alla base del ruolo di MUL1 come oncosoppressore nell’osteosarcoma. Studieremo le nostre ipotesi su modelli cellulari, dove siamo in grado di studiare gli effetti dell’assenza di MUL1 e gli effetti della sua induzione sui processi metastatici dell’osteosarcoma. La vera sfida arriverà quando applicheremo i nostri risultati su modelli animali, per vedere se possiamo replicare ciò che abbiamo osservato in vitro. Solo allora potremo valutare l'efficacia di un trattamento che, se confermato, potrà avere un impatto reale sulla salute dei pazienti.

Hai avuto esperienze di ricerca all’estero?

Sì, ho trascorso tre anni alla University of Central Florida, negli Stati Uniti. Ho scelto di partire per ampliare le mie competenze e immergermi in un ambiente scientifico diverso, una scelta che ha avuto un impatto enorme sulla mia esperienza professionale.

Cosa ti ha lasciato questa esperienza?

Dal punto di vista professionale, è stata una palestra incredibile. Ho acquisito conoscenze che oggi applico nei miei studi e ho costruito collaborazioni fondamentali. Mi ha lasciato la passione, la tenacia e la dedizione che questo lavoro richiede…Sul piano personale, però, ho anche sperimentato la solitudine e l’incertezza che spesso accompagnano il lavoro di ricerca. Chiaramente l’Italia mi è mancata, soprattutto per l’aspetto umano, perché gli Stati Uniti sono un mondo molto diverso e a tratti profondamente alienante. In ogni caso, se tornassi indietro rifarei tutto, perché questa è stata una delle esperienze più importanti per la mia carriera da ricercatore.

Hai qualche episodio curioso legato alla sua esperienza negli Stati Uniti?

Essendo in Florida, la fauna locale era spesso una sorpresa: una volta abbiamo trovato un serpente in laboratorio e un alligatore viveva nello stagno vicino al nostro edificio.

Quando hai capito che volevi fare il ricercatore?

Ho sempre letto romanzi di fantascienza fin da quando ero bambino: le figure degli scienziati, sempre alla ricerca di una risposta, a cui il mondo intero si rivolgeva quando non si sapeva cosa fare, mi hanno sempre appassionato e ispirato. ‘Da grande farò lo scienziato’ l’ho detto più di una volta, a partire dalle scuole elementari e alla fine ci sono riuscito!

Ci sono stati dei momenti particolari nel tuo lavoro che ci vuoi raccontare?

Sicuramente quello in cui ho ottenuto i risultati preliminari di questo progetto: il culmine degli anni di lavoro all’estero, un fenomeno scoperto da me in un contesto completamente diverso che aveva senso nel cancro. Il mio urlo di gioia si è sentito per tutto il dipartimento.

Purtroppo, ci sono stati anche momenti che sarebbero da dimenticare, ma non intendo dimenticarli. Quei momenti sono stampati nella mia memoria e nella mia mente, e mi danno forza tanto quanto i momenti migliori. Mi spingono ad andare avanti, a discapito di tutto ciò che si è messo davanti alla strada che ho scelto.

Fra 10 anni ti immagini ancora come un ricercatore?

Sì, vorrei avere un piccolo laboratorio di cui essere responsabile, con una mia linea di ricerca da proseguire, qualcuno a cui trasmettere quanto ho appreso e la passione per questo lavoro. Chiaramente anche a caccia di finanziamenti per sostenere le mie idee.

Cosa ti piace di più della ricerca?

L’imprevedibilità del lavoro, il non sapere dove gli esperimenti ti porteranno. Il brivido della scoperta e la possibilità di rispondere a interrogativi ancora irrisolti. Rendono questo lavoro vivo e mai uguale.

E cosa invece cambieresti?

La precarietà. La ricerca scientifica è costantemente a rischio per la mancanza di finanziamenti e stabilità lavorativa.

Hai delle figure di riferimento che ti hanno ispirato?

Una è troppo poca, riesco a ridurre il campo a tre, due dei quali sono personaggi di fantasia: Piero Angela, Ulisse e Hari Seldon del Ciclo delle Fondazioni di Isaac Asimov.

Tra tutti e tre mi hanno insegnato le caratteristiche fondamentali del ricercatore: studio, curiosità, coraggio e dedizione.

Ora una domanda più profonda: cosa significa per te fare il ricercatore?

Trovare risposte che ancora non abbiamo. Questo fa un ricercatore. Lo spirito della scoperta: questo mi spinge ad andare avanti nel mio lavoro. Credo che le risposte alle domande ancora irrisolte, come ad esempio ‘come si cura il cancro?’, siano lì, al di fuori della nostra portata ma ad un singolo passo. Credo che siano un segreto, custodito da una mano ignota. E per citare il mio film (e libro) preferito (N.d.A Conan il Barbaro di John Milius), ‘Noi che lo abbiamo trovato, non siamo che uomini. Non dei, né giganti…solo uomini.’.

Secondo te come si potrebbe migliorare il campo della ricerca?

Liberandosi di molte, se non di tutte, le sovrastrutture che poco hanno di scientifico, ma che ne permeano la stessa esistenza, ad esempio il cortocircuito del publish-or-perish.

Inoltre, gli scienziati potrebbero essere aiutati dai divulgatori scientifici, ovvero da chi connette la cosiddetta ‘Torre D’Avorio della scienza’ con i mass media, e ne facilita la comprensione e la condivisione. Solo così la scienza potrà veramente essere supportata come merita, e solo così nuovi ricercatori troveranno la vocazione per fare questo lavoro.

Pensi che ci sia un sentimento antiscientifico in Italia?

Penso che ci sia un forte sentimento antiscientifico. Deriva soprattutto dal fatto che la scienza viene percepita come un mondo lontano da quello reale, e che spesso è più facile affidarsi a una spiegazione tanto semplice quanto fasulla. In parte è colpa nostra, perché non dedichiamo alla divulgazione il tempo necessario, o evitiamo chi ci critica. Invece, sarebbe meglio confrontarsi per cercare di far capire l’importanza del nostro lavoro. Purtroppo, non percepisco alcuna fiducia intorno alla figura del ricercatore: per una grande fascia della popolazione, non esistiamo nemmeno.

Hai figli? Se un giorno ti dicessero che vogliono fare il ricercatore o la ricercatrice, come reagiresti?

Ho una figlia di due anni e mezzo. Sorriderei, la metterei a sedere accanto a me e le spiegherei per filo e per segno tutti i lati positivi e tutti quelli negativi della professione. Se fosse ancora convinta, la supporterei in ogni modo possibile.

Ci racconti un ricordo a te caro di quando eri bambino?

Rubavo i libri di Emilio Salgari di mia madre per leggerli, perché lei me li raccontava e volevo vedere come andavano a finire.

Con chi ti piacerebbe andare a cena una sera?

Arnold Schwarzenegger, perché ha avuto una vita eclettica facendo di tutto, proprio con quelle caratteristiche di coraggio e tenacia per me così fondamentali. Gli chiederei come ha reagito nei suoi momenti più bui, per trarne consiglio e ispirazione.

Perché è importante donare a sostegno della ricerca scientifica?

I dati parlano chiaro: solo una piccola parte dei progetti di ricerca vengono finanziati. Quindi, soltanto pochi ricercatori hanno modo di portare avanti il proprio lavoro in maniera adeguata. Pensate a tutte le idee che, se fossero confermate, potrebbero portare a numerosi passi avanti nella lotta alle malattie, trovare una cura, salvare innumerevoli vite. Donare alla ricerca è importante non solo per proseguire gli sforzi ancora in corso, ma per permettere a chi ancora non può, e lo meriterebbe, di poter lavorare per migliorare la vita di molte persone.

Cosa vorresti dire alle persone che scelgono di donare a sostegno della ricerca scientifica?

Il risultato della vostra generosità probabilmente non lo vedrete adesso. Non lo vedrete tra un anno, o tra due. Potreste non vederlo mai, ma, quando si riuscirà finalmente a scoprire la risposta, sarà stato merito vostro che avete dato questa possibilità a noi ricercatori. Ci vuole coraggio per una scelta del genere, per darci questa fiducia quasi ciecamente. Un coraggio senza il quale noi non potremmo andare avanti. Grazie per il vostro sostegno, perché il nostro lavoro non lo facciamo da soli. Non potremmo. Mi piace pensare che noi ricercatori, i medici, voi sostenitori siamo tutti sotto un unico cielo. E facciamo parte tutti insieme di qualcosa di grande. Grazie, dal più profondo del cuore.